Auf dem Rieu-Konzert im Januar in der Arena in Nürnberg, war ich ganz fasziniert vom Vilja-Lied. Es folgte der Kauf der CD in einer erstklassigen Besetzung Wiener Philharmoniker & John Eliot Gardiner, bei dem ich in der Folge ein Highlight nach dem anderen entdecken konnte. Jetzt fehlten mir aber Bilder zu den Stücken und vor allem die Handlung. Also habe ich mir eine Aufführung in Würzburg, genauer gesagt in der Blauen Halle in Veitshöchheim ausgesucht. Wieder landet man in einer Ausweichspielstätte, da auch das Mainfranken-Theater aufwendig saniert werden muss. In der Regie von Tristan Braun erlebt man also Lehárs Blockbuster in einer etwas modifizierten Version. So ist Njegus, der Schatzmeister des erfundenen pontevedrinischen Zwergstaates, eine Frau. Das Weiber-Septet hat man sich nicht kommentarlos abspielen getraut und hat eine Passage mit „Männer, Männer“ hinterher geschoben, das die pontevedrinischen Frauen singen. Die Ballsirenen sind Männer und Damen der Tanzcompagnie und nicht nur Damen, wie eigentlich vorgesehen.

Den ersten Akt lässt man wie vorgesehen in einem mit Pfauendekor geschmückten Salon des Gesandtschafts-Palais spielen. Man sieht drei runde Sitzmöbel. Der Saal ist in lila-blau Tönen gehalten. Ein ausgestopfter Pfau hat es mit ins Bühnenbild geschafft. Man wartet auf die Ankunft der reichen Witwe Hanna Glawari, der Mann in der Hochzeitsnacht gestorben ist und ihr 20 Millionen vermacht hat. Jetzt ist Pontevedro aber gerade pleite und man muss dafür sorgen, dass das Geld mit einer erneuten Heirat im Lande bleibt. Der einzige unverheiratete Mann ist Graf Danilo Danilowitsch, mit dem Hanna eine Liason hatte, die aber unglücklich verlief. Er kommt angetrunken aus dem Maxim und muss erstmal mit einem Pulver von Njegus betäubt werden und seinen Rausch ausschlafen. In der Gesandtschaft-Palais findet eine Verwicklung zwischen Camille de Rosillon statt und Valencienne. Ein heißer Liebesbeweis wird auf einem weißen Fächer geschrieben, der immer wieder gesucht wird und Grund für Verwicklungen ist. Valencienne ist blond toupiert und eigentlich mit Baron Mirko Zeta verheiratet, der aber über das ganze Stück weitgehend ahnungslos ist. Er versucht bei dem Trubel zu schlafen. Er durfte das mittellose Mädchen vom Lande nicht heiraten. Die Hochzeitsgesellschaft ist sehr aufgeregt, als die Millionenerbin Glawari in Gold und Schwarz als Gucci-Girl erscheint mit einer Sonnenbrille. Sie lädt die Gesandtschaft auf ihr Schloss ein für ein pontevedrisches Fest. Jeder will sie nur um des Geldes Willen heiraten, was auch Gegenstand der Handlung ist. Nach dem Auftritt der Glawari findet eine Damenwahl statt, bei der die Herren Pontevedros marktschreierisch um die Gunst der scheinbar einzigen Dame werben, so z. B. als Polka Priest oder Swing King. 10000 Francs bietet Danilo nun für den Tanz mit Glawari. Bei dem nun einsetzenden Verwirrspiel kommen reichlich die vier Türen des Salons zum Einsatz. Es treten die Ballsirenen auf in silbernen glitzernden Röckchen und umtanzen mit einer Federfächer Danilowitsch, der die Affäre mit Hanna Glawari im Maxim vergessen will.

Der Wechsel auf das Schloss der Glawari findet eigentlich aus technischen Gründen nicht statt. Man erkennt es vielleicht an den anderen Lichtverhältnissen und dem Flittervorhang, der jetzt vorgezogen wird. Es soll ein zünftiges Pontevedrinisches Fest gefeiert werden, bei dem die Damen in phantasievollen Gebirgstrachten erscheinen. Vor einem Mikrofon singt Hanna jetzt das Vilja-Lied in einem rot-weiß karierten Kleid. Man witzelt etwas über das Alte-Main-Brücken-Dekor von Hanna in dem Outfit. Es kommt aber zu einer schönen Szene, bei der die Damen LED-Ringe in den Abendhimmel halten, wie die Glühwürmchen. Njegus versucht nun herauszufinden, wem der Fächer gehört und hetzt die Frauen gegen ihre Männer auf, dass sie betrogen werden. Alle sind entsprechend aufgebracht und gehen mit Pistolen aufeinander los, vor dem Weiber-Septett. Damit dieses Septett nicht ganz so frauenfeindlich wird, hat man noch eine Strophe über Männer erfunden, den dann die Frauen in der Tracht singen. Zudem zieht der kleinste der Männer die Schuhe von Njegus an und tanzt in Damenschuhen. Man versucht diese Passage mit Ironie abzuschwächen. Jetzt ist also mitten im zweiten Akt eine Pause.

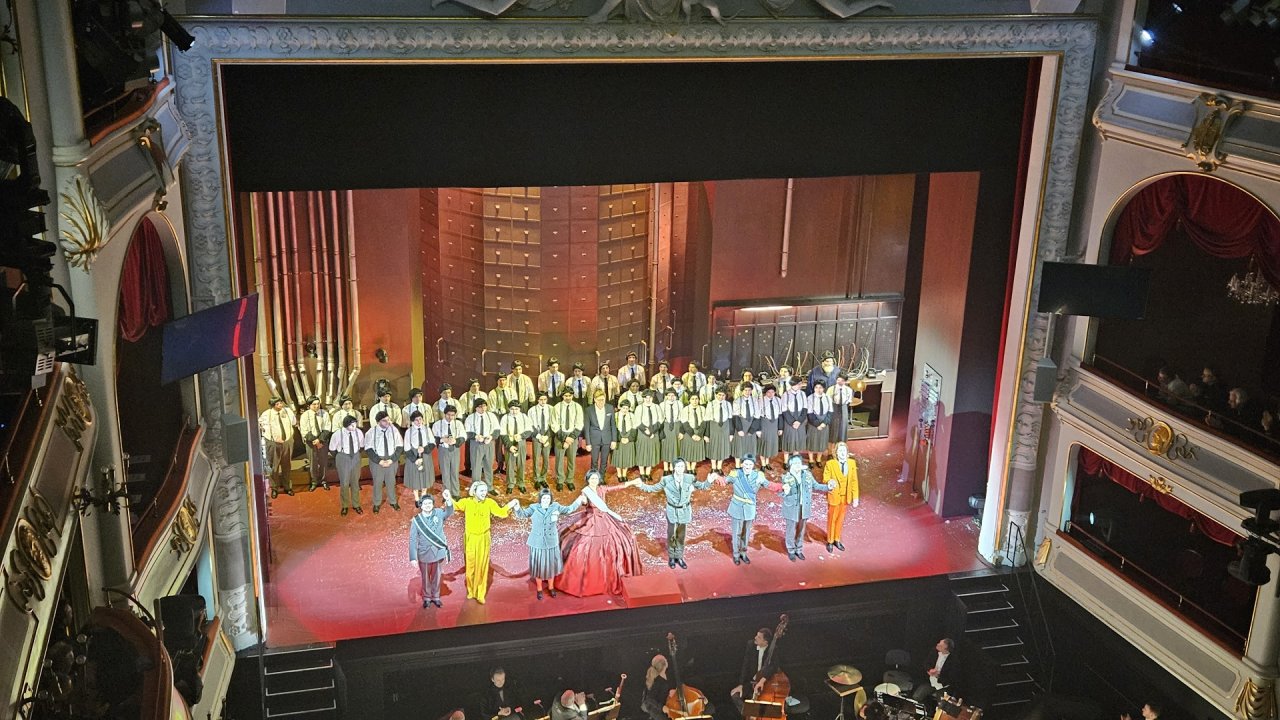

Die Verwirrszene in einem Pavillon spielt in dieser Inszenierung an einem Toilettenhäuschen. Das wirkt bisweilen brüllend komisch, wenn der kleine Pavillon von Valencienne und Camille besungen wird und das ein schnöder, viereckiger Kasten mit der Aufschrift WC ist. Valenciennes Mann schöpft inzwischen Verdacht, dass er hintergangen wird und beobachtet das Treiben seiner Frau unter der Toilettentür durch. Jetzt tauschen Hanna und Valencienne die Rollen, damit Valencienne ihr Gesicht als anständige Frau behalten kann. Die folgende Szene mit der Nummer „Ha! Ha! Wir fragen was man von uns will“ ist eine der besten Stellen überhaupt. Die Frauen spielen dabei die Ahnungslosen und die Männer sind wutentbrannt. Denn auch Danilo hält sich für getäuscht, da er Camille und Hanna nicht gerne zusammen sehen würde. Hanna hat jetzt noch den Kniff auf Lager, dass sie selbst im Maxim bei den Lebedamen auftaucht, die Danilo so gerne besucht. Njegus singt als Conferencier Money, Money, Money von ABBA. Hier ist jetzt ein Monolog von Njegus fällig über das Fest, die Trachten, die angeblich echt mittelfränkisch sind. Es geht scheinbar nur ums Geld. Njegus singt das Lied „Ich hol Dir vom Himmel das Blau“ und legt eine flotte Tangonummer aufs Parkett. Das Lied, "Ja, wir sind Grisetten” ist nicht in Deutsch und Französisch, sondern in Englisch. Vor den einsetzenden Stroboskop-Blitzen wurde man ja schon gewarnt. Zudem hatte man die Nummer mit einer Steppeinlage aufgepeppt. Hanna bittet Danilo, endlich die Liebe einzugestehen, was dieser dann auch nach etwas Hin- und Her tut. Hanna verzichtet vorher auf die Millionen und ist frei, dies ist dann der Moment, wo Danilo endlich frei ist, dass er Hanna nicht wegen den Millionen liebt. In einem Pulk aus Menschen verschwinden Hanna und Danilo, während Njegus mit den Millionen im Koffer als Finanzminister abzieht.

Die Blaue Halle ist für eine Operette jetzt nicht unbedingt ideal als Aufführungsort. Die Balance zwischen dem Orchester und dem Gesang ist manchmal ungünstig. Sehr genossen habe ich die Titeleinblendungen an der Seite, damit konnte man dem Gesang wirklich gut folgen. Fast drei Stunden Lustige Witwe werden auf den Stapelstühle am Ende dann doch lange. Dennoch ertönt eine erfreuliche Variante der Lustigen Witwe aus dem Orchestergraben und verleiht der Musik endlich einmal passende Bilder. Die Inszenierung von Tristan Braun wurde in der Presse sehr gelobt. Ulrich Maier als Dirigent geht auch schon mal auf Njegus ein und lässt Musik erklingen, wenn es gefordert ist. Roberto Ortiz hat als Tenor in der Rolle des Rosillon sicher die schwierigsten Stellen zu bewältigen. Aber auch Silke Evers als Hanna hat hohe Noten zu treffen. Es war eine sehr unterhaltsame Witwe in Würzburg, die sicher ein funktionierendes Mainfranken-Theater veredelt hätte. In den Foyers ging es bisweilen sehr eng zu, denn an diesem Abend war es voll im Saal.

Quelle: YouTube | MainfrankenTheater Würzburg