Amélie Niermeyer verlegt den Otello aus dem 15. Jahrhundert hinein in eine klassizistische „Schöner-Wohnen“-Oase in Grau mit hohen Türen. Dass die Vorstellung im Münchner Nationaltheater seit Langem ausverkauft ist, liegt nicht an der Regie, sondern eher an der stolzen Besetzungsliste. Geben sich doch Jonas Kaufmann, Anja Harteros und Gerald Finley die Ehre dort unter der Leitung von Kirill Petrenko zu singen. Hier macht der Cast die Oper zu einer Pflichtveranstaltung. Vor allem Petrenko versteht es, einen feurigen, glutvollen Otello zu dirigieren und geht schon in der Anfangsszene mit dem Tempo ins Volle. Man konnte die Premiere schon auf BR-Klassik hören und die Oper wurde später auch als Livestream im Internet angeboten. Wer keine der Möglichkeiten ergriffen hat, hat zu den Festspielen im Juli noch einmal die Gelegenheit.

Bei der Sturmszene zu Beginn des Otello läuft eine verängstige Desdemona in ihrem Zimmer auf und ab. Das Licht ist ganz auf das weiße Zimmer gerichtet, in der Dämmerung singt unter ihr der Chor. Die Anlandung von Otellos Schiff im Sturm lässt sich nur durch die Obertitel erahnen. Als er dann gerettet wird und seinen Auftritt mit den Esultate-Rufen hat, wirkt das im Zimmer von Desdemona etwas deplatziert. Otello verschwindet auch relativ schnell wieder, während Desdemona Feuer im Kamin macht. Jetzt wird das Zimmer weggefahren und es kommt die Hafenszene zum Vorschein. Dort sitzt ebenfalls ein Desdemona-Double, das Feuer macht. Bei genauerem Hinsehen ist das aber eine Stuntfrau, die zweimal an den Armen Feuer fängt und im Bühnenhintergrund verschwindet. Unterdessen beraten Roderigo und Jago, wie sie Otello, den berühmten Mohren, zu Fall bringen könnten. Dass der Bösewicht Jago dabei ein legeres T-Shirt trägt und Turnschuhe, macht einen etwas schäbigen Eindruck. Schon jetzt steht von der Regie ein Bett auf der Bühne, wie das allerdings zur Hafenszene passt? Nun gut. Dieselbe Frage stellt man sich kurz später noch einmal bei der Trinkliedszene, als Rodrigo und Jago, Cassio in einem Nietenledersessel mit vielen Flaschen Wein abfüllen. Es kommt zum Streit zwischen Roderigo und Cassio. Montano geht dazwischen und trennt die Kämpfenden, wird dabei aber verletzt. Nun taucht Otello wieder auf und stellt die Ruhe wieder her, indem er Cassio degradiert. Dann kommt auch das Bett zum Einsatz, als Desdemona und Otello ihrer Liebe gedenken. Dass Desdemona da Otello an der Krawatte ins Bett zieht, ist auch etwas unpassend.

Im zweiten Akt fragt man sich dann, warum Desdemona im Bühnenhintergrund zu sehen ist. Eigentlich haben nur Cassio und Jago das Sagen. Jago rät Cassio, bei Desdemona um Unterstützung für seine Rehabilitation zu bitten. Dabei rechnet er mit der Eifersucht Otellos, der in Cassio sicher einen Nebenbuhler sieht. Jago enthüllt seine nihilistische Weltanschauung in einem Credo. Was Finley da an Grimassen zieht, ist umwerfendend. Er steigt in das Bett und singt von der Sinnleere des Lebens und dass es keinen Gott gibt. Jago versteht es im Folgenden, durch Andeutung bei Otello, dessen Eifersucht gegen Cassio zu entfachen. Dieser fordert einen Beweis. Es folgt eine Sequenz voller Friedlichkeit, bei dem die Frauen und Kinder Zyperns Blumen für Desdemona bringen. Desdemona wird mit verbundenen Augen hereingeführt. Ein kleines Kind schubst dabei Otello auf die Seite und Jago führt Desdemona zum Bett. Auch Jago hat inzwischen ein Tüllkleid an. Auf dem Bett legen die Frauen die Blumen ab und der Auftritt erinnert eher an eine Beerdigungsszene. Dennoch scheint zwischen Otello und Desdemona wieder eine Art Harmonie zu herrschen. Als der Chor verschwunden ist, merkt man, dass der Eifersuchtssamen von Jago keimt. Auch hier treibt sich Jago herum und entreißt Emilia ein Taschentuch, was er später als Beweis von Desdemonas Untreue verwenden wird. Das Duett zwischen Otello und Jago findet ebenfalls wieder stehend auf dem Bett statt.

Im dritten Akt befindet man sich in einem zweigeteilten Raum. Hinten ein weißes Zimmer und vorne ein graues. Desdemona tritt in einem schwarzen Hosenanzug ganz als selbstbewusste Dame auf. Otello fordert nun von Desdemona das Taschentuch ein, das er ihr einst geschenkt hat. Als sie das nicht vorweisen kann, beschimpft er sie. Wieder sind beide in einem Bett zugange und schmiegen sich aneinander. Das Ganze kippt aber auch relativ schnell, sodass Otello eine Umarmung auch mal schnell zu einem Klammergriff umfunktioniert und sie als Hure beschimpft. Eigentlich dürften jetzt in der folgenden Szene nur Cassio und Jago zu sehen sein. Otello müsste sich im Hintergrund halten und sie Szene belauschen, in der Cassio von Bianca schwärmt. Durch geschickte Einwürfe von Jago meint Otello aber, dass Cassio von Desdemona schwärmt. Hier lässt die Regie Otello hemmungslos umherlaufen und auch Desdemona hört vom Hintergrund aus zu. Otello fasst den Plan, Desdemona im Bett zu erwürgen. Bei der folgenden Sequenz mit der Gesandtschaft von Venedig kommt es erneut zu einem Ausbruch von Otello. Otello setzt, Desdemona beschimpfend, Cassio als Vertreter von Zypern ein. Auch hier steht wieder rein zufällig ein Bett herum. Otello wirft Desdemona zuerst ins Bett und dann schließlich vor Wut aus dem Bett raus. Desdemona weiß nicht, so recht, wie ihr jetzt geschieht. Nur durch einen Spot erleuchtet singt sie verzweifelt von der Liebe zu Otello. Die Gesandtschaft löst sich auf. Der Raum dreht sich jetzt durch eine geschickte Projektion. Otello scheint dabei jeden Halt zu verlieren. Er ist am Schluss am Boden und Jago triumphiert.

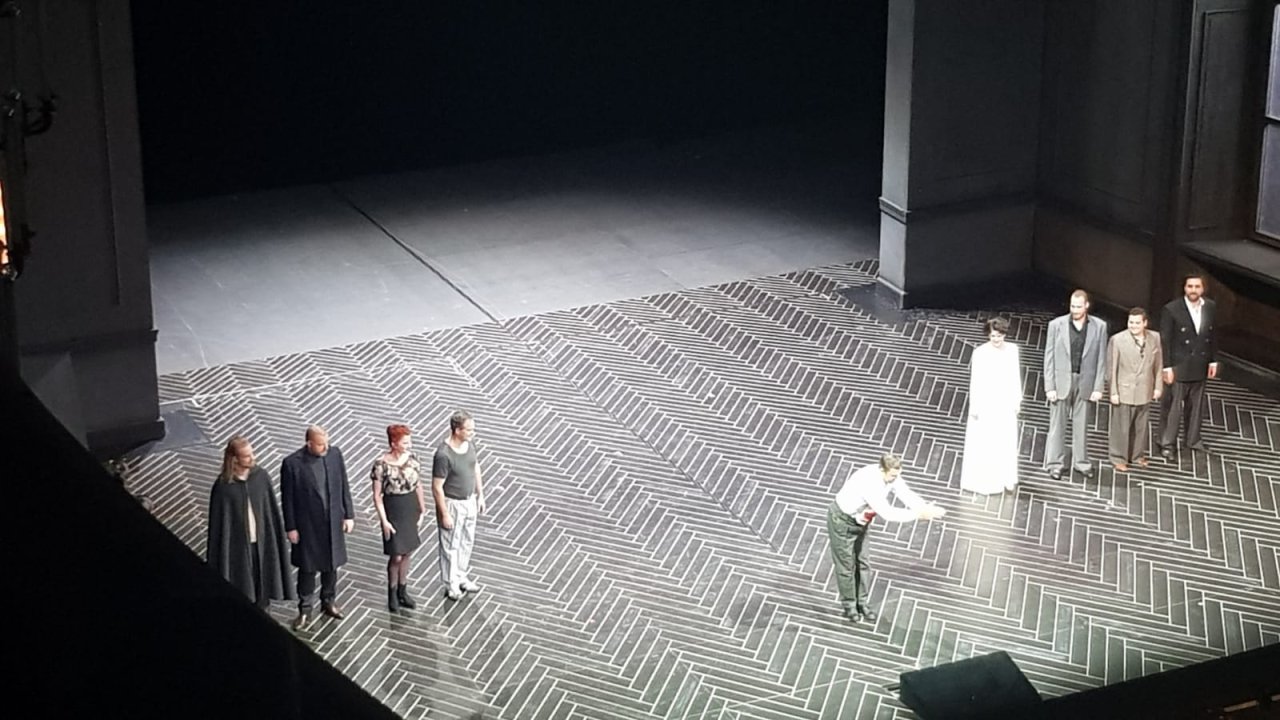

Im letzten Akt hat Desdemona im Schlafgemach Todesahnungen. Sie bittet das weiße Kleid herauszulegen, und verabschiedet sich für immer von Emilia. Das nun folgende Lied von der Weide ist wirklich sehr ergreifend. Emilia verschwindet schließlich und es taucht Otello auf mit einem Blumenstrauß. Diesen verteilt er auf dem Bett. Er bereitet sozusagen das Totenbett für Desdemona vor. Nur seltsam, dass die Regie nun befiehlt, Desdemona nicht im Bett, sondern daneben umzubringen. Als der Mord passiert ist, kommt Emilia dazu und sagt, dass der Mordplan an Cassio von Otello fehlgeschlagen ist. Roderigo, der Freund Otellos ist ermordet worden. Dass Desdemona, obwohl erwürgt, noch Otello entschuldigt und singt ist halt echt Oper. Jetzt lässt die Regie das Zimmer mit der erwürgten Desdemona wegfahren. Die Hauptpersonen stehen etwas beliebig auf der Bühne, als es zum Showdown kommt und Emilia aufdeckt, dass die Nummer mit dem Taschentuch von Jago eingefädelt wurde. Otello stürzt sich ins Messer. Auch hier verweigert die Regie dem Otello den letzten Kuss mit seiner doch geliebten Desdemona und lässt ihn stattdessen in die Kissen singen.

Musikalisch spielt dieser Otello auf einem ganz hohen Niveau. Das merkt man auch im Schlussapplaus, als vor allem das Dirigat mit vielen Bravorufen bedacht wird. Finley als Jago ist ungemein spielfreudig und einfach die dankbarere Rolle in diesem Stück. Über die fehlende Lockenpracht bei Kaufmann wurde ja schon viel geschrieben, mir hat er als Otello stimmlich gefallen. Auch Anja Harteros hat es verstanden als Desdemona, das Opernhaus mit ihrer Sopranstimme zu betören. Bleibt als einziger Minuspunkt an dem Abend eigentlich die Regie, mit der ich etwas gehadert habe. Es stehen Leute auf der Bühne, die zu dem Zeitpunkt nicht zu sagen haben und die Geschehnisse eigentlich nicht mitbekommen. Das Thema Andersartigkeit des Otello wird so dezent übergangen, dass man eigentlich nur aus den Obertiteln den Bezug bekommt, dass Otello eigentlich schwarz ist. Auch die Verlegung in ein anderes Zeitalter tut der Geschichte nicht unbedingt gut. Eine Mitbesucherin meinte, dass Bühnenbild wäre sehr schwarz geraten und ich musste ihr da auch Recht geben. Etwas mehr Farbe in der Szene wäre nicht verkehrt gewesen.

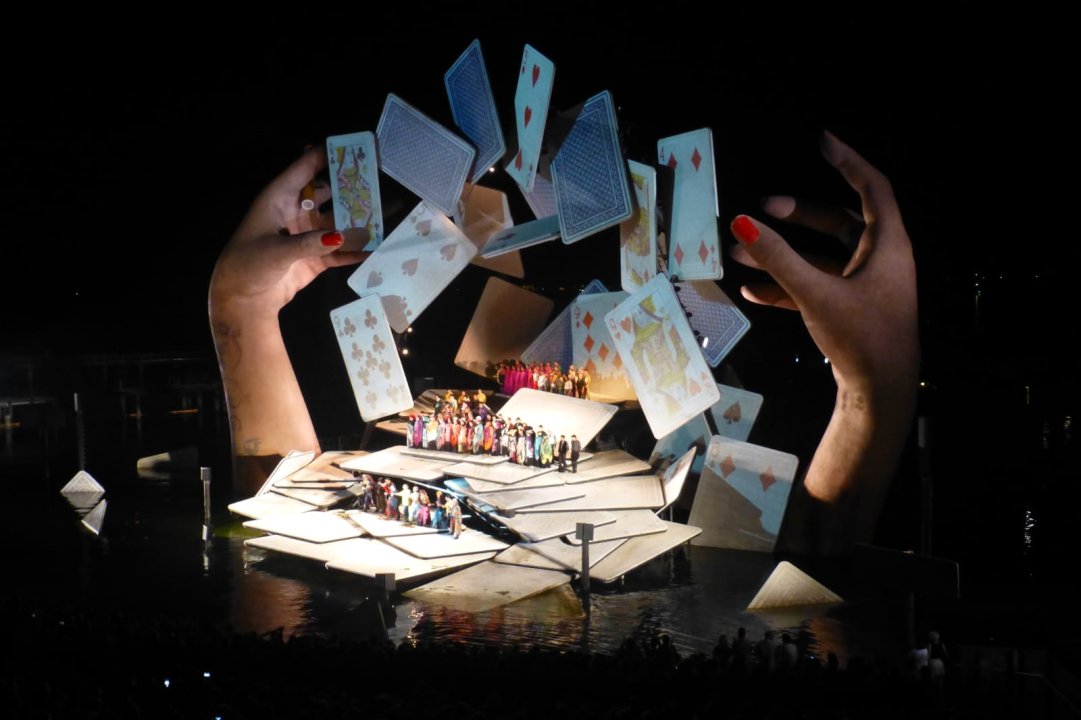

Quelle: YouTube | Bayerische Staatsoper