Man sagt der Glasharmonika als Instrument ja nach, dass ihr Klang beim langen Zuhören wahnsinnig machen soll. Das war auch mein erster Gedanke, als ich hörte, dass das Ilaria Lanzino aus der Lucia im Staatstheater einen Luca gemacht hat und die Handlung umgearbeitet hatte auf ein schwules Coming-Out. So wird aus der Lucia ein Luca, die Zwangsheirat erfolgt daher konsequenterweise mit einer Umwandlung des Arturo zu einer Emilia. Das wirkt im ersten Moment sehr so, als ob man im Staatstheater jetzt zwangsweise Diversity-Punkte sammeln möchte und ist ein ziemliches Risiko, dass die Regie zum Krampf wird. Die Glasharfe scheint also in die Regie gefahren zu sein, denn es gibt ja genug Hosenrollen im Repertoire, warum sollte man ausgerechnet hier an der Handlung so drehen? Ich tat in diesem Fall gut dran, Ilaria Lanzino eine Chance zu geben, da sie mir aus dem Liebestrank, ebenfalls von Donizetti in bester Erinnerung war. Warum funktioniert das dennoch von der Story? Die Liebe zwischen Enrico und Edgardo wird als gottlos bezeichnet und vom befreundeten Priester nicht für gut befunden. Um diesen Ausgangspunkt in die Gegenwart zu verlagern, hat die Regisseurin die unglückliche Liebesgeschichte auf zwei Männer umgedichtet. Wenn 14% aller Gewalttaten von der eigenen Familie ausgeführt werden, die queere Personen erleiden müssen, passt auch der übergriffige Bruder Enrico dazu, der auf die Zwangsheirat mit einer Frau besteht. Aus dem vertrauten Raimondo von Luca wird kurzerhand ein Priester. Alles rasante, dramatische Kniffe in dem Stück.

Im ersten Bild sieht man eine Hochzeitsszene. Enrico will seinen Bruder Luca mit einer Frau verheiraten. Schon in der Ouvertüre sieht man, dass die verschmähte Braut ihren Kummer mit einer Flasche Highland-Whisky ertränkt. Auf der schrägen Bühne steht über weite Zeit der Oper ein großes blau-weißes Doppelbett. Mit der vertrauten Alisa sieht Luca als Vision eine Transfrau, die hier erstochen wird und in einen Brunnen geworfen. Die Szene wechselt und zu dem Bett gesellt sich ein gelbes Sofa. Man ist im Jugendzimmer von Luca und erlebt eine Schar von Tänzern, die den traurigen Luca aufheitern, der seine Mutter verloren hat. Im Jugendzimmerfenster steht ein kleiner Neonregenbogen, rechts hängen Schallplatten und Poster von der West Side Story. Links sieht man kleine Fotos und ein Poster. Dominiert wird das von einer Lichterkette. Die Tänzertruppe ist dabei sehr bunt und alles nur nicht eindeutig geschlechtlich verortet. Sie werfen eine kleine Party in Lucas Zimmer mit Pizzakartons und Bier. Luca und Edgardo vergnügen sich im Bett, die Szene ist heiter und lustig. Edgardo und Luca tauschen am Ende T-Shirts. Edgardo bekommt ein West-Side-Story-T-Shirt, Luca ein graues Hemd. Edgardo muss auf nach Frankreich. Zum Abschied tauscht man eine Halskette als Liebesbeweis, die immer wieder eine Rolle spielt. Sie verloben sich an dem Abend also.

Mit einem gekaperten Handy fingiert im zweiten Akt Enrico jetzt Nachrichten, die Luca in Form von Botschaften auf dem Handy empfängt. Man suggeriert Luca, dass Enrico jetzt einen anderen Partner hätte und drängt Luca zur Heirat mit Emilia. Enrico ist außer sich, dass Luca immer noch an Edgardo hängt und wirft in seiner Raserei den Tisch um. Einzig der Priester Raimondo versucht eine Nachricht an Edgardo weiterzugeben, meint aber auch, dass Luca sich keine Hoffnung mehr machen soll. Die Braut Emilia in Weiß wird hereingeführt. Die Hochzeit ist also arrangiert, um den Bruder den gesellschaftlichen Aufstieg zu gewähren. Man sieht einen verschwenderisch geschmückten Saal mit einem weißen Vorhang und einem Blumenbouquet. Am Rand des Bühnenbilds sind helle Scheinwerfer montiert, die die Hochzeitsgesellschaft in helles Licht tauchen. Der Priester segnet die Hochzeit mit Emilia und es kommt sofort zum Drama. Luca sieht in der nun stattfindenden Hochzeit sein eigenes Todesurteil. Edgardo kommt mit einem blutigen linken Auge, die ihm ein Schlägertrupp von Enrico verpasst hat. Das West-Side-T-Shirt ist inzwischen blutig. Der Priester Raimondo gibt zu verstehen, dass Luca jetzt einer anderen gehöre. Edgardo fordert die Verlobungshalskette zurück und wirft diese zu Boden.

Im dritten Akt kommt nun die vom Komponisten geforderte Glasharmonika zum Einsatz. In einer Art Traumsequenz sieht man eine Regenbogenhochzeit von Luca und Edgardo. Die Tänzer kommen mit Flitter auf die Bühne und haben einfarbige, aber bunte Anzüge an. Eine Regenbogenborde wird an den Vorhang montiert. Wie der Tänzer in grün auf seinen roten High Heels tanzt verdient aufrichtigen Respekt. Auf einem Podest scheinen Luca und Edgardo in der Wahnsinnszene jetzt zusammen zu kommen. Der Priester Raimondo segnet diese Ehe sogar und gibt dafür sein Ordenskreuz ab, an vier Mitbrüder, die links am Rand stehen. Die berühmte Wahnsinnszene wird mit langem Applaus gewürdigt, wann hat man schon mal eine Glasharmonika, auf die der Komponist selbst bei der Uraufführung auf einen Ersatz durch eine Flöte zurückgreifen musste. Am Ende der Szene schneidet sich Luca die Kehle durch. Edgardo wird ebenfalls durch einen Stich schwer verletzt. In der letzten Szene stirbt dann auch Edgardo über seinem Geliebten.

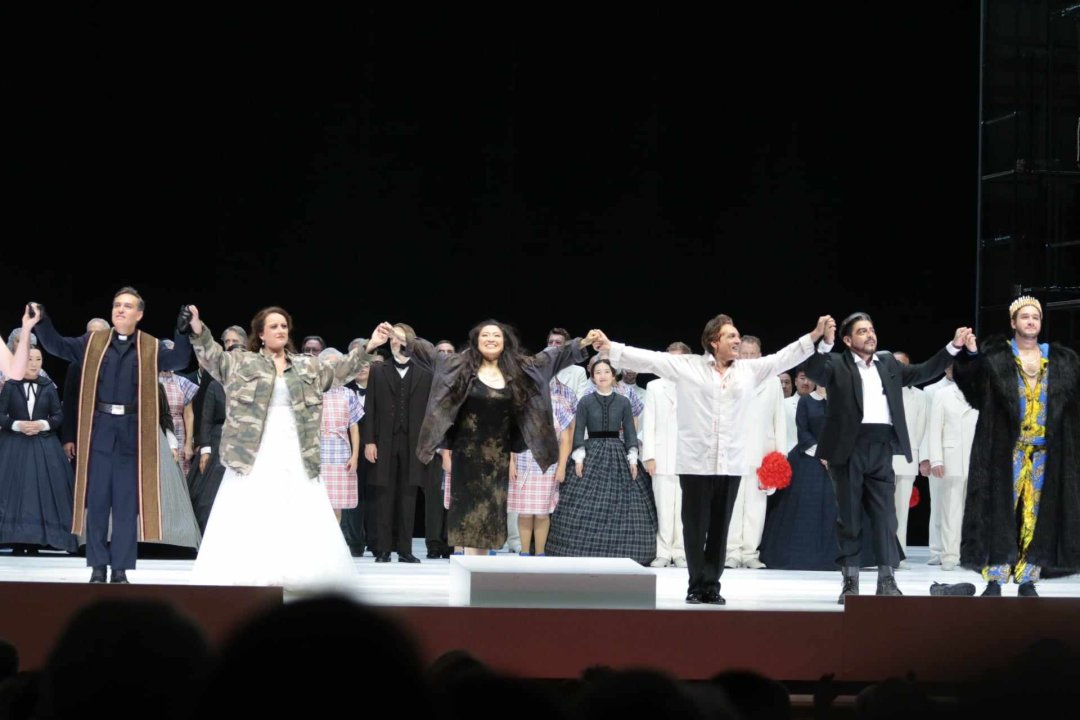

Andromahi Raptis gibt in dieser Vorstellung ein gutes Rollenbild des verstörten Luca wieder, der in eine normative Zwangshochzeit gepresst wird. Nicolai Karnolsky ist als vertrauter Priester immer eine durchdringende, sichere Bank. Francesco Sergio Fundarò lässt das Orchester mitunter aufbrausen und es wird sehr dramatisch, was den Sängern nicht immer zum Vorteil gereicht. Ivan Krutikov als Enrico entwickelt sich aber im Stück zu einem schauspielerischen und sängerischen Volltreffer in der Besetzung als böser Bruder. Etwas undankbar ist die Rolle des Edgardo durch Sergei Nikolaev, der sich leider mit einem Juan Diego Flórez messen muss. Spannend fand ich die Rolle von Emilia, deren Stimme ja eigentlich im Original eine Tenorpartie ist. Die Aufführung wurde von der Presse durchweg gelobt, was ich inzwischen durchaus nachvollziehen kann. Der Kontrast zwischen dem schwarz-weißen Chor und der bunten Regenbogen-Tänzertruppe ist vielleicht etwas plakativ, aber durchaus gelungen. Wenn die Glasharmonika so in die Regie gefahren ist, kann man sich nur im positiven Sinne anstecken lassen. Vielleicht war auch ich dem Instrument zu lange ausgesetzt, wer weiß?

Quelle: YouTube | StaatstheaterNürnberg