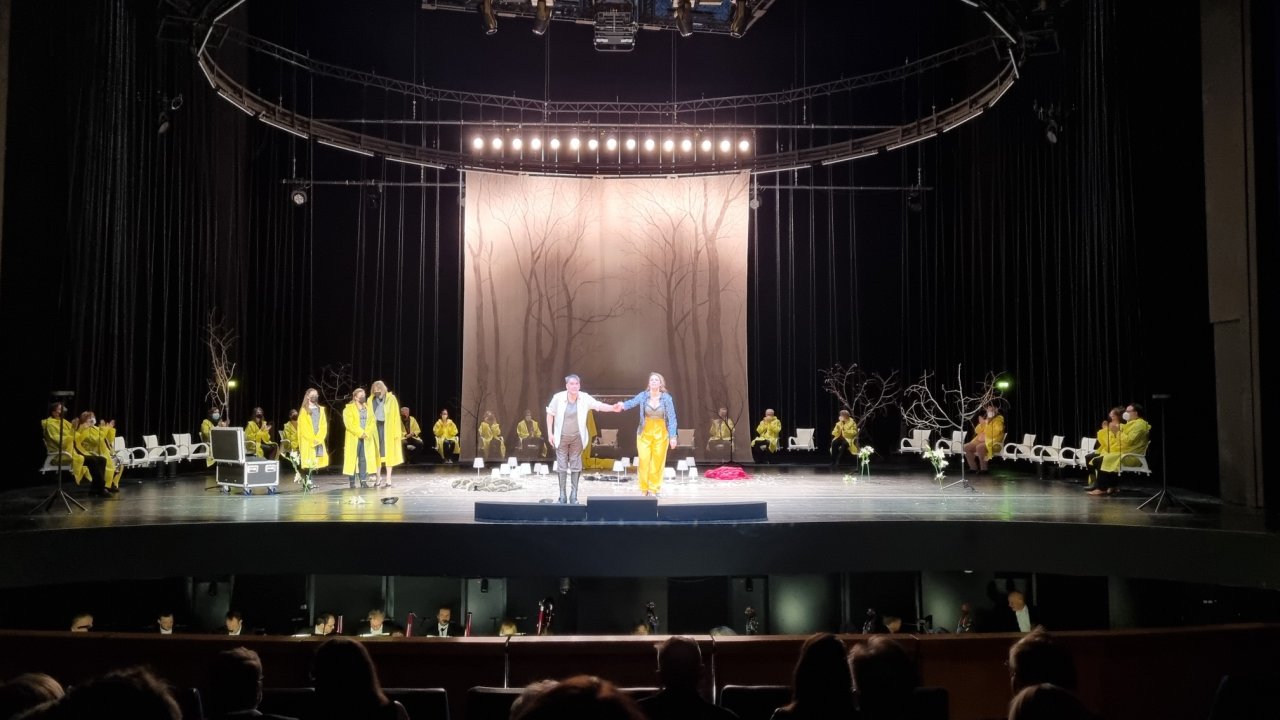

Kurzentschlossen war ich in der Deutschland-Premiere der Frau in Weiß von Andrew Lloyd-Webber. In Kooperation mit dem Musical Frühling Gmunden gastiert die Produktion derzeit im Stadttheater in Fürth. Inzwischen hat das Stadttheater eine Klimaanlage, sodass dem Musicalgenuss auch bei hochsommerlichen 36 Grad nicht mehr im Wege steht. Das Stück aus dem Jahr 2004 wurde 2017 noch einmal für ein Revival am West-End überarbeitet. Die Bühne besteht aus einem dunklen Stabambiente, das sich mit Beleuchtung und Vorhängen in die fünf Schauplätze verwandeln lässt. Zu der düsteren, viktorianischen Schauergeschichte passt das dunkle Bühnenbild jedenfalls gut.

Der Zeichenlehrer Walter Hardright ist auf dem Weg nach Limmeridge House zu seiner neuen Einsatzstelle. Dort soll er die Halbschwestern Marian und Laura unterrichten. An der Bahnstrecke trifft er zuerst die Frau in Weiß, die ohne Schuhe ein Geheimnis zu teilen sucht. Dann trifft er auf einen Bahnwärter, der ihm eine düstere Vorhersage macht, dass bald ein Mann tot an den Gleisen gefunden wird. Von der Begegnung mit der weißen Frau erzählt er auf Limmeridge House auch Marian und Laura. Die Halbschwestern unterscheiden sich sehr: Die burschikose Marian ist künstlerisch untalentiert, während die blonde Laura Klavier spielt und gut im Malen ist. Verwalter von Limmeridge House ist der Onkel. Es entwickelt sich eine Dreiecksbeziehung: Die beiden Schülerinnen lieben beide Walter, den Zeichenlehrer, während Walter nur Augen für Laura hat. Man feiert das Erntedankfest vor der Kirche, eine Jugendliche wird dabei ausgeschlossen, die angeblich die Frau in Weiß gesehen hat. Walter folgt nun auf den Friedhof, wo er die Frau in Weiß sieht. Diese sagt, dass sie schrecklich Angst vor Percival Glyde hat. Etwas später bemerkt Marian die Liebe von Walter zu Laura. Sie holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück, dass Marian längst verlobt ist, mit Percival Glyde. Dieser ist der Bösewicht des Musicals, elegant als Lord gekleidet. Percival schlägt vor, die Hochzeit mit Laura auf Weihnachten vorzuverlegen. Inzwischen trifft auch ein ziemlich zwielichtiger Count Fosco ein, der Marian Komplimente macht. Sie stünde ja nur im Schatten ihrer Halbschwester. Count Fosco findet Marian aber ziemlich attraktiv. Walter fragt vor der Hochzeit Percival nach Ann Catherick, der Frau in Weiß. Percival sagt darauf, dass Ann Catherick bedauerlicherweise nervenkrank wäre. Laura heiratet nun wirklich Percival Glyde, was dazu führt, dass Walter das Anwesen verlässt. Zum Abschied schenkt Laura dem Zeichenlehrer ein Bild von sich. Marian und Laura begeben sich nach der Hochzeit nach Blackwater, dem Anwesen von Percival Glyde. Schon nach der ersten Hochzeitsnacht wurde Laura von Percival geschlagen. Laura soll zudem einen Vertrag unterschreiben, dessen Inhalt weiter unklar ist. Schon am nächsten Tag treffen sie Ann Catherick wieder. Diese Gelegenheit wurde aber von Percival genutzt, Ann Catherick erneut in die Anstalt zu bringen. Count Fosco gibt ihr noch eine Beruhigungsspritze.

Zu Beginn des zweiten Akts belauscht Marian während eines Gewitters Fosco und Glyde. Sie wollen schnell an das Erbe von Laura kommen und die 20000 Pfund erben. Bei der Rückkehr ins Haus wird Marian ertappt und mit einem Schlafmittel von Fosco zu Bett gebracht. Die nächste Szene ist abrupt, die Beerdigung von Laura. Sie hatte schon früher im Schlaf gewandelt und wäre gefallen. Fosco wird das nun zu heiß und fährt nach London. Laura fährt ihm hinterher und sucht Walter, um ihm die Neuigkeit des Todes ihrer Halbschwester mitzuteilen. Über das Bild aus dem ersten Akt findet sie Walter schließlich allein und verzweifelt, da er die Todesnachricht von Laura bereits erhalten hat. Marian will nun den Aufenthaltsort von Ann Catherick herausbekommen und greift zu einem roten Kleid. Es folgt eine Roulette-Szene, in der Glyde mehr Geld einsetzt, als er hat. Jedoch gewinnt er glücklicherweise und Count Fosco bekommt seinen Anteil am Erbe ausbezahlt. Count Fosco bricht aber gerade die Zelte ab, ihm ist das wieder zu heikel. Marian besucht Count Fosco unter dem Vorwand eines amourösen Abenteuers, aber eigentlich will sie nur den Aufenthaltsort von Ann Catherick herausbekommen. Count Fosco ertappt Marian und diese verlässt den Raum wieder und geht in die Anstalt zu Ann Catherick. Dort stellt sich nun heraus, dass Laura noch lebt und in Wahrheit Ann Catherick im Grab liegt. Ein letztes Mal soll nun die Frau in Weiß Glyde erscheinen und ihm einen Schrecken einjagen. Dabei kommt es zu einer Begegnung mit Glyde, bei der er selbst zugibt, Ann Catherick so geschlagen zu haben, dass sie eine Fehlgeburt erleidet hat. Ann Catherick hatte mit 15 ein uneheliches Kind von Glyde, dessen Herkunft er vertuschen wollte. Bei dem Fluchtversuch kommt Glyde aber in den Zug und stirbt, so hat sich die Weissagung des Bahnwärters erfüllt. Walter und Laura finden endlich zueinander und Marian bleibt allein zurück.

Je weniger man also von der Handlung kennt, desto besser ist es für das Stück. Die deutschsprachige Zusammenfassung ist da sehr vage. Das Musical hat sehr schöne Nummern und man erkennt die typische Handschrift von Webber. Mich erinnerte der Stil etwas an Sunset Boulevard. Der Mezzosporan Carin Filipčić spielt die unglückliche Marian sehr überzeugend und ist damit quasi die eigentliche Hauptrolle des Abends, die die Handlung vorantreibt. Yngve Gasoy-Romdal als schmieriger Count Fosco hat an dem Abend die meisten Lacher auf seiner Seite. Er bringt mit seinen komischen Einlagen immer wieder heitere Momente in die düstere Handlung. Anaïs Lueken als Ann Catherick läuft bei der Produktion immer barfuß durch die Szene und bringt die angeschlagene Rolle plausibel ein. Kleinere Tonprobleme mit den Mikrofonen trübten am Ende den Musicalgenuss etwas, aber insgesamt war es ein spannender, überzeugender Musicalabend.

Quelle: YouTube | Musical Frühling Gmunden