Weil es in Hamburg so ein großer Erfolg ist, war ich auch im König der Löwen. Das ist ein aufwendig produziertes Musical nach einem Disneyfilm, das in einem extra Theater, dem Stage Theater am Hafen, gespielt wird. Das Stück läuft seit 02.12.2001 und hatte am 14.01.2014 seine 5000 Aufführung. 53 Darsteller aus 15 Nationen zeigen jeden Abend dort, das Heranwachsen von Simba zum neuen König der Löwen auf. Die Darsteller des Musicals müssen teils als Giraffen auf Stelzen laufen, oder sich als Tiere der Savannen verkleiden. Dabei fand ich die Hyänen besonders gut gelungen. Die Musik wurde komponiert von Elton John, Lebo M. und Hans Zimmern, besteht zum Teil aus Liedern des Films, wurde aber um etliche Ensemblenummern von Lebo M. erweitert, sodass man mit Pause auf ein abendfüllendes Event kommt, das etwa 3 Stunden dauert. Mit den vielen Aufführungen ist es sicher eines der erfolgreichsten Musicals der letzten Jahre.

Zu Beginn sieht man die rot-goldene Morgensonne aufgehen. Am Königsfelsen, der eine versenkbare halbe Wendeltreppe ist, präsentiert Mufasa den Tieren der Savanne seinen Sohn Simba. Mufasas Bruder Scar ist dabei nicht anwesend, da er in dem Sohn Simba seine Chance auf die Thronfolge verschwinden sieht. In den nun folgenden Stunden erleben wir, wie Scar seinen Bruder in eine Falle lockt und den Thron an sich reißt. Zuvor erklärt aber Mufasa, dass das Leben in der Savanne in einem Gleichgewicht ist. Auch warnt er davor, die Grenzen des Landes zu verlassen. Das macht Simba neugierig und sein Onkel Scar verplappert sich, dass hinter den Grenzen ein Elefantenfriedhof liegt. Simba versucht bei einer Jagd über das Grasland, seine Freundin Nala zu überreden, den verbotenen Ort aufzusuchen. Nalas Mutter stimmt unter der Bedingung, dass der Nashornvogel Zazu sie begleiten muss, dem Vorhaben zu. Die beiden kleinen Löwen hängen aber Zazu ab. Am Friedhof angekommen, lauern dort drei Hyänen den Löwen auf. In letzter Minute trifft Zazu mit Mufasa ein, um die beiden Löwen zu retten. Mufasa ist nun ziemlich sauer, dass sein Sohn diesen Friedhof aufgesucht hat. Er stellt ihn aber allein zur Rede. Außerdem erklärt er ihm die Sterne am Himmel seien die Könige der Vergangenheit. Zazu erinnert Mufasa daran, wie ähnlich Simba doch ihm ist. Letztendlich schmiedet Scar einen Plan, Mufasa in einer Schlucht in einen Hinterhalt zu locken. Als Lockvogel dient ihm sein eigener Sohn Simba. Als nun die Herde Gnus von den Hyänen aufgescheucht wird, rettet Mufasa zwar Simba, verliert aber durch einen Schubser von Scar an der Klippe sein Leben. Scar redet darauf Simba ein, dass er der Schuldige am Tod seines Vaters ist. Die Hyänen verfolgen Simba nur kurz, lassen aber schnell von ihm ab. Die Hyänen belügen nun Scar, dass Simba tot wäre. Scar krönt sich nun zum neuen König, während Simba in den Dschungel fliegt und dort ein Erdmännchen und ein Warzenschwein mit Blähungen trifft. Mit den neuen Freunden im Dschungel wird nun Simba groß.

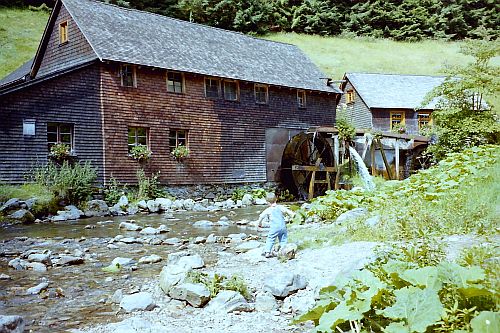

Im zweiten Akt läuft es für Scar nicht gut. Das Land ist von einer Dürre befallen und das Bündnis aus Löwen und Hyänen bröckelt. Da Scar sich alleine fühlt, startet er einen Annäherungsversuch an Nala, den sie aber abwehrt. Aber auch die drei Freunde müssen ein Abenteuer bestehen, in dem das Erdmännchen in einen Wasserfall fällt. Die Freunde rätseln danach über die Sterne und machen sich über die Interpretation von Simba lustig, dass es die Könige der Ahnen sein sollen. Nala und Simba treffen sich wieder und die Freunde sind dann nicht mehr angesagt. Als die Äffin Rafiki nun ebenfalls Simba trifft, setzt sie ihn vor ein Spiegelbild und sagt, dass der Vater in Simba weiterlebt. Vor dem Königsfelsen schlägt nun Scar Simbas Mutter. Es kommt zum Kampf zwischen Scar und Simba, wobei Simba zuerst Scar ziehen lassen will. Scar greift aber erneut an und Simba wirft ihn von der Klippe. Am Ende kommen noch einmal alle Tiere am Königsfelsen vor der aufgehenden Sonne zusammen. Simba und Nala präsentieren dabei ihre Jungen. Damit schließt sich der Kreis.

Mit einigen stimmlichen Abstrichen erlebt man eine bunte, afrikanische Bühnenshow. Gerade das jüngere Publikum spricht das an. Es gibt wunderbare Ensemble-Nummern. Die Dialoge sind aber teilweise etwas schwer zu verstehen, gerade zum Ende bei den Kampfszenen zwischen Scar und Simba. Die Äffin Rafiki war dafür an dem Abend wirklich umwerfend und man meinte wirklich, Mama-Afrika vor sich zu haben. So richtig tiefe Emotionen kommen nicht auf, man ist aber über die drei Stunden von den Bühnenbildern und dem Wechsel der einzelnen Nummern gut unterhalten. Es hat schon seinen Grund, warum das Musical seit über 10 Jahren dort erfolgreich läuft, sodass auch diese Vorstellung ausverkauft war. Etwas störend sind vielleicht die Schiffssirenen und das Schiffstaufenfeuerwerk des 'Mein Schiff 3', das zeitgleich mit dem Finale an diesem Abend stattfand.