Carmen und ich, es bleibt kompliziert. Bei einem Besuch in Ungarns Hauptstadt war ich eigentlich mehr am Gebäude der Oper dort interessiert, dass in der ganzen Woche nur Carmen von Bizet lief, nahm ich einfach mal als gegeben hin. Als ich dann laß, dass Calixto Bieito sich über das Werk hermacht, dachte ich mir: das wird sicher interessant. Nur so viel vorweg, am Ende hatte ich eine ganze Litanei Fragen an den Regisseur, die leider unbeantwortet blieben. Musikalisch gab es aber sowohl am Orchester, als auch an den Sängern nichts auszusetzen. Die Untertitel kann man sich in ungarisch, französisch oder englisch einblenden, am Rücksitz des Vordermanns. Wir haben eine 11 Uhr-Vorstellung an einem Sonntag besucht und ich glaube, so früh war ich noch nie in einem Opernhaus gesessen.

Bei weiten Teilen der Ouvertüre gibt es keine Aktionen auf der Bühne. Die Begrüßung des Publikums geschieht auf ungarisch durch einen der Schmuggler. Die Dialoge waren dann aber doch in französischer Sprache. Man befindet sich vor einer Militärwache. Die Zeit vertreibt sich der Sergeant Morales beim Eisessen. Ein Soldat in Unterhosen muss scheinbar mit einem Gewehr Strafrunden laufen, bis er nach mehreren Runden zusammenbricht. Links ist eine Telefonzelle mit einem roten Telefon. Es wird zum Appell eine spanische Flagge gehisst an einem silbernen Fahnenmast. Die Soldaten beobachten die Arbeiterinnen einer Zigarettenfabrik, die rauchend auf der Bühne erscheinen. Unter der mintgrünen Arbeitskutte hat Carmen aber schwarze Dessous an. Derzeit ist sie aber noch in der Telefonzelle beschäftigt, interessant wäre jetzt, wen sie wohl anruft? Dann entdeckt sie aber José, dem sie auch in der Inszenierung eine rote Akazienblume zuwirft. In einem farbenfrohen Aerobic-Dress und mit einem Mantel erscheint nun Micaëla und erinnert José an die kranke Mutter. An der Telefonzelle wird José jetzt leicht übergriffig und drückt Micaëla an die Zelle. Sie machen Fotos mit einer Analogkamera, wobei am Ende der Fotosession mit Blitz, José die Filmrolle herausreißt. Die Generation digital weiß in dem Moment sicher nicht mehr, dass der Film damit belichtet und unbrauchbar ist. Es kommt zu einem massiven Streit in der Fabrik. Den versuchen nun die Soldaten zu schlichten, aber sie erkennen, dass Carmen wohl die Ursache der Rauferei ist. Optisch sind sowohl die Soldaten in lindgrün als auch die Arbeiterinnen. Der Leutnant befiehlt Carmen zu fesseln, was José auch mit einem Gürtel macht. Dennoch überredet ihn Carmen, die Fesseln zu lockern und es gelingt ihr in die Taverne des Lillas Pastias zu fliehen.

Im nächsten Akt spielt zuerst ein Kind mit einer Puppe, dann wird ein alter blauer Mercedes auf die Bühne geschoben. Man kann erahnen, dass man wohl vor der Taverne sein soll. In der Taverne sind auch Zuniga und seine Soldaten. Die Szenerie wird von sechs Fackelträgern beleuchtet und ist in Nebel eingehüllt. Warum der Mercedes nun aber einen künstlichen Weihnachtsbaum am Dach hat und die Person Mercedes eine Tochter, mit der sie nun am linken Bühnenrand den Baum mit spanischen Flaggen und bunten Lichtern schmückt? Ja… kreativ muss man sein. Und wenn man sich erstmal setzen muss, ob des Einfalls stehen ein blau-weißer Klappstuhl und farbig passende Box und eine Kiste Coca-Cola bereit. Carmen erfährt dass José einen Monat in Haft war, aber bald kommt. Sie umgarnt auch Zuniga, der aus ihren schwarzen Pumps trinkt. Der Stierkämpfer Escamillo tritt auf und Carmen ist sofort in den Bass verliebt. José erscheint und Carmen singt und tanzt für ihn. Sie öffnet sogar Josés Hemd. Sie findet aber seine Entscheidung lächerlich, dass er zum Appell wieder in der Kaserne sein soll. Als Zuniga auftritt, kommt es zu Handgreiflichkeiten und Zuniga wird hinter dem Mercedes blutig geschlagen. In der Inszenierung soll er das vermutlich nicht überleben, was aber José den Weg zurück versperrt. Er wird ein Leben als Schmuggler in den Bergen führen.

Nach der Pause im dritten Akt, sieht man im halbdunkel einen leicht bis gar nicht bekleideten Tänzer in fluoreszierender Unterwäsche. Was der nun in der Schmugglergruppe zu suchen hat? Wieder so eine Frage. Die Schmuggler sind vermutlich Autoschieber, da sie in dieser Inszenierung sechs Mercedes auf die Bühne schieben. Auf dem Motorraumdeckel legen Mercedes und Frasquita die Karten, die aber nur auf Carmens nahen Tod hinweisen. José packt eine Gepardendecke aus dem Auto aus und zwei rote Kissen, die Damen sollen die Kontrolleure verführen. Micaëla kommt wieder, um José und seine Mutter zusammen zu bringen, versteckt sich aber in einem der Autos. Vor einem dieser Autos öffnen José und Escamillo Dosenbier, was zunächst versöhnlich scheint, endet in einer Auseinandersetzung. Carmen kann schlimmeres verhindern und der gerettete Escamillo lädt sie und alle Gefährten in die Stierarena ein. Im Hintergrund der Bühne ist ein großer Stier zu sehen. Die Schmuggler schieben aber nicht nur Autos, sondern haben auch Pappkisten mit Panasonic, Sony und Mercedes-Logos parat. Vom Warensortiment ist man breit aufgestellt, aber es fehlen auch rot/weiße Marlboro-Schachteln aus der Zigarettenfabrik nicht. Micaëla wird in ihrem Versteck entdeckt und erklärt José, dass seine Mutter im Sterben liegt. José beschließt mit Micaëla mitzugehen.

Der Pappstier kippt nun um und gibt den Blick auf eine Gruppe halb nackter Sportler frei. Die simulieren mit dem Kopf des Stieres einen Kampf. Einer der Schmuggler zieht nun mit einer Fußballmarkierung einen Kreidekreis um die Zuschauer der Arena. Wie nun die blonde Sonnenanbeterin mit Sonnenbrille in die Arena kommt, die sich im roten Bikini vor der Menge eincremt, bleibt ein Rätsel, jedoch erfüllt angenehmer Cremeduft den Zuschauerraum. Der Einmarsch der verschiedenen Personen, die für einen Stierkampf nötig sind, bleibt angedeutet. Die Masse wird hinter einem Seil im Zaum gehalten. Jedoch imponiert der goldene Torero mit den rosa Strümpfen. Carmen im rosa Kleid mit roter Tasche und farblich passenden Pumps flirtet mit ihm und will von José nichts mehr wissen. José wird nun zudringlich und versucht sie zu vergewaltigen. Sie wirft ihm den Ring vor die Füße, wobei er ihr das Messer an die Kehle hält. Das Blut spritzt ziemlich aus der geöffneten Halsschlagader und José gesteht den Mord. Am Ende ist die Bühne gänzlich leer.

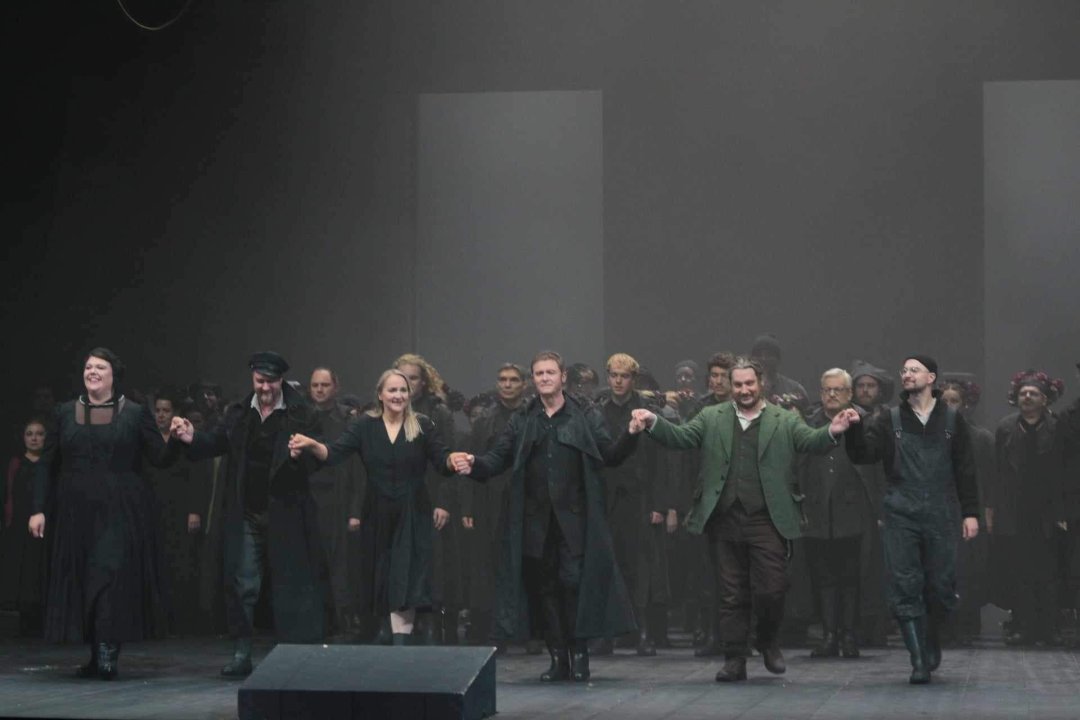

Eigentlich finde ich Bizet ja sehr schön, nur die Carmen ist für mich aus persönlichen Gründen problematisch. Der Dirigent Péter Halász macht im Orchester aber eine sehr gute Figur und bekam gegen Ende rhythmischen Applaus. Trotz der frühen Stunde gab Viktória Mester als Carmen viel Temperament in diese Mezzo-Sopran-Rolle. Für mich war die Wahl von Carmen nachvollziehbar, dass sie sich für den Bass Csaba Sándor als Escamillo entschieden hat. Woher Frasquita aber die Cowboy-Stiefel hat, bleibt ein Rätsel, so wie vieles in der Regie. Also Herr Bieito: Wir haben Fragen. Unterhaltsam fand ich es allemal. Ein wahres Fest für die Augen ist aber die wunderschöne Oper in Budapest, wie dieses Bild zeigt.